Raspberry Pi Zero �T�C�Y�̃n�C���] DAC ���

Raspberry Pi Zero W �̔̔������{�ŊJ�n����܂����BRaspberry Pi Zero �͂��܂苻�������Ă܂���ł����� Raspberry Pi Zero W �͂��̃T�C�Y�Ŗ��� LAN �� Bluetooth ���A�_�v�^�[�����Ŏg����Ƃ����̂͂ƂĂ����͓I�ł��B������ Raspberry Pi Zero W �T�C�Y�̃n�C���] DAC ���v���Ē����^��Wi-Fi �I�[�f�B�I�v���[���[�삵�܂��B

Raspberry Pi Zero W �T�C�Y�̃n�C���] DAC ���v����ɂ������Ă͂���܂ł̐v���Y�̂��� PCM5102A ���g������ƁAPCM5122 ���g���� Jitterless �œ��������Ƃ̂ł��� HiFiBerry DAC+ Pro �݊��̊��v���邱�Ƃɂ��܂����B

�����A�w�b�h�z���A���v���������邱�Ƃ��l���Ă��܂����B����������Ύ������\�������̂ł����A���� PCM5122 ��ł̓w�b�h�z���A���v��H�� DAC ��H�̃p�^�[�����C�A�E�g���݂��ɉe����^���Ȃ��悤�ɂ����������Ƃ������Ƃ������ăw�b�h�z���A���v��H�͕ʊ�őΉ����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�����ł� HiFiBerry DAC+ Pro �݊��� PCM5122 ��� Raspberry Pi Zero W �Ƒg�ݍ��킹�Avolumio 2 VERSION:2.246 ���C���X�g�[�����ăn�C���]�Ή� Wi-Fi �I�[�f�B�I�v���[���[�Ɏd���Ă܂��B

Raspberry Pi Zero W �̓���

Raspberry Pi Zero W �͋Z�K�̎擾�̊W�Ŕ̔����x��Ă��܂����B�X�C�b�`�T�C�G���X�����x�ڂ̔������i7��18���j�ɂ́i�����J�n���Ԃ�1����ɃA�N�Z�X�����̂ł����j�w���ł��Ȃ������̂� MODMYPI ���� 30.57 ���[���iZERO KIT B�j�ōw�����܂���������10����̃X�C�b�`�T�C�G���X�ł̓�x�ڂ̔������i7��28���j�ɂ͂Ȃ�Ƃ��w�����邱�Ƃ��ł��܂����B2���̊������ł��B�������O�ς͑S�������ł������ʂɂ���Z�K�}�[�N�̕\�����@���قȂ��Ă��܂��B�X�C�b�`�T�C�G���X����̊�̓V�[���� MODMYPI ����̊�ł̓V���N����ɂȂ��Ă��܂��B

�X�C�b�`�T�C�G���X�ł͔����J�n����1���ԂŔ����ɂȂ����悤�ł��� MODMYPI �ł͍ɂ�����悤�ł��B�������Ă�����̂������Ă���̂�1�T�Ԃقǂł����B�y�[�W�̉E���ɂ���uCustmize Me�v�ŕK�v�ȃ��m������I������̂�Y��Ȃ��悤�ɁB�M�҂̓f�t�H���g�Ŕ������Ă��܂��āA�c�O�ȓd���A�_�v�^�[�������Ă��܂����B

PMC5122 ��̊T�v

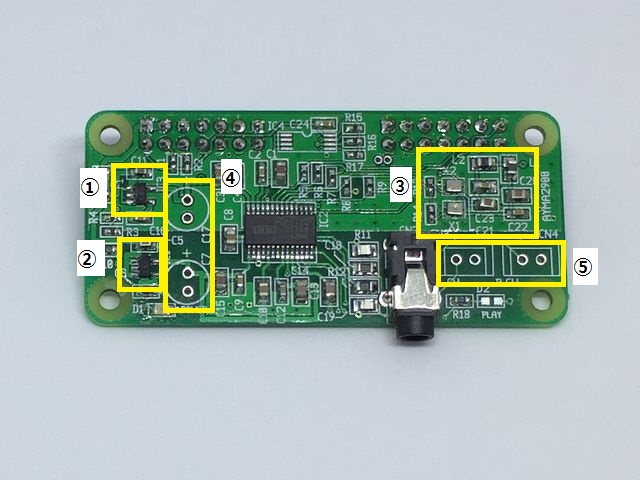

����v���� HiFiBerry DAC+ Pro �݊��� PCM5122 ��i�ȉ� RBD-P5122+ ZERO�j�̊T�v������ł��B

����@�� Raspberry Pi Zero W �Ɠ��T�C�Y�ł��̂� Raspberry Pi Zero W �Ƃ̐ڑ��͂������ł����ARaspberry Pi A+/B+/2B/3B �ɂ��ڑ��\�ł��ˁB�n���_�t����Ƃ͕s�v�ʼn��o�����ł��܂��B

��ȓ����͈ȉ��ɂȂ�܂��B

- �f�W�^���d���i�@�j�ƃA�i���O�d���i�A�j�͊���Œ���G���o�̓��j�A���M�����[�^�œƗ��ɐ������� PCM5122 �ɋ������Ă��܂��B

- �T���v�����O���[�g 44.1/88.2/176.4 kHz ����� 48/97/192kHz ��2�n���̃N���b�N�����i�B�j�ɂ͒�ʑ��m�C�Y�ʼn����ɒ�]�̂��鋞�Z���� KC �V���[�Y�̐������U����̗p���Ă��܂��B

- �A�i���O�t�B���^��H�� 0.1% ������R�� 2% ECHU �t�B�����R���f���T�Ő��m�ȃt�B���^�����ƍ���������}���Ă��܂��B

- �A�i���O��H�ƃf�W�^����H�����œK�����ꂽ�p�^�[���v�B

���̑��A���C���o�͂� 3.5mm �X�e���I�~�j�W���b�N���������Ă��܂����A�I�v�V������ RCA �W���b�N��p�ӂ���\��ł��i�D�j�B���� RCA �W���b�N���g�p����ɂ̓R�l�N�^�̃n���_�t�����K�v�ɂȂ�܂��B�܂��A����ɓd���̋������ł���悤�ɃA�i���O�d���p LDO �o�͂ƃf�W�^���d���p LDO �o�͂ɃX���[�z�[���^�C�v�̓d���R���f���T�������ł���悤�ɂ��܂����i�C�j�B

Volumio 2 �̃C���X�g�[��

volumio 2 �̍ŐV�o�[�W������ VERSION:2.246 �ł��B�C���X�g�[���͗�ɂ���ă_�E�����[�h�����C���[�W�t�@�C�����}�C�N�� SD �J�[�h�ɏ������݂܂��B

# dd bs=4M if=volumio-2.246-2017-07-31-pi.img of=/dev/sdb

�������� SD �J�[�h�� Raspberry Pi �̃}�C�N�� SD �J�[�h�\�P�b�g�ɑ}�����ēd�������A�u���E�U����A�N�Z�X����� volumio 2 �̉�ʂ�����܂��B�������AVolumio �ɒ[������ SSH �Ń��O�C�����悤�Ƃ���� No route to host �ƌ����ڑ��ł��܂���ł����B

# ssh volumio@192.168.11.14 ssh: connect to host 192.168.11.14 port 22: No route to host

Voumio2 ���g�����ɂ͓��ɖ��͂���܂��A��X�m�F���邱�Ƃ�����̂� SSH �Ń��O�C���ł��Ȃ��͍̂���܂��B���ׂĂ݂��Ƃ��� Rasbian Jessie 2016-11-25 �̃o�[�W�������� SSH ���f�t�H���g�ł͖����ɂȂ��Ă���悤�ł��B������Ƃ��Ă̓}�C�N�� SD �J�[�h�� /boot �f�B���N�g���� ssh �Ƃ�����t�@�C�����쐬���邱�ƂɂȂ�܂��BLinux PC �Ƀ}�C�N�� SD �J�[�h���}�E���g���A/boot �f�B���N�g���Ɉړ����� touch �R�}���h�����s����t�@�C�������܂��B

# touch ssh

�܂��A�u���E�U�� VOLUMIOIP/DEV �܂��� volumio.local/DEV ���w�肵���y�[�W�� SSH �Z�N�V�����ɂ���uENABLE�v���N���b�N���邱�Ƃł� SSH ��L���ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B

SSH �Ń��O�C������Ƃ��� USERNAME �́@volumio�APASSWORD �� volumio �ł��B

RBD-P5122+ ZERO ��̓���m�F

PCM5122 ��3�̃N���b�N���[�h�������Ă��܂��B��� BCK�ALRCK �����ă}�X�^�[�N���b�N���V�X�e�����狟�����Ă��炤���[�h�ŁARaspberry Pi �ł̓}�X�^�[�N���b�N���o���Ă��Ȃ��̂ł��̃��[�h�͎g���܂���B�iBeagleBone Black �� BBB �u���b�W��� RBD-02+ HG �̑g�ݍ��킹�ł��̃��[�h�œ������Ă��܂��j

��̓V�X�e�����狟������� BCK ���� PCM5122 ���� PLL �ɂ���ă}�X�^�[�N���b�N�����郂�[�h�ł��BRBD-02/02+/02+ HG �Ȃ� PCM51xx ���g���������� Raspberry Pi DAC �͂��̃��[�h�œ������Ă��܂��B

�����ăN���b�N�}�X�^�[���[�h�ł��B���̃��[�h�� PCM5122 �ɊO���Ő��������T���v�����O���[�g�ɑΉ������}�X�^�[�N���b�N����͂��A���̃N���b�N���� BCK�ALRCK ������Ő������� Raspberry Pi �ɋ������ARaspberry Pi �͂��̃N���b�N�ɓ������ăf�[�^�𑗏o���郂�[�h�ł��BRBD-P5122 ��͂��̃��[�h�œ������܂��BHiFIBerry DAC+ Pro �͂������ł��� nabe ����v�� msBerryDAC �����̃��[�h�œ����܂��B

HiFiBerry Blog�ɂ��ƁA�N���b�N�}�X�^�[���[�h�ɑΉ������h���C�o�[�� Raspberry Pi Linux Kernel �o�[�W���� 4.1.10 �ȍ~�őg�ݍ��܂�Ă���悤�ł��Bvolumio 2 VERSION:2.246 �̃J�[�l���o�[�W�����͈ȉ��̂悤�Ɋm�F�ł���̂őΉ�����Ă���悤�ł��ˁB

~$ uname -a Linux volumio 4.9.36-v7+ #1015 SMP Thu Jul 6 16:14:20 BST 2017 armv7l GNU/Linux

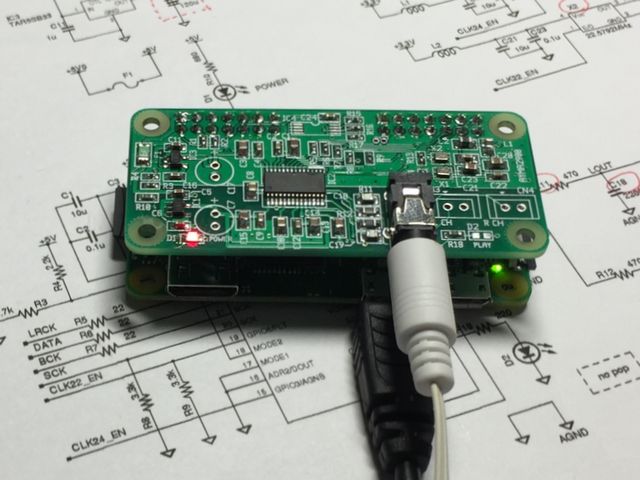

���ē���m�F�ł����܂��� Raspberry PI 2B �ōs���܂����BRDB-P5122 ZERO+ ��ڑ�������Ԃ�����Ȋ����ł��B

Voumio2 �� Playback Options ��ʂ� I2S DAC ���uON�v�ɂ���� DAC Model ���I���ł���悤�ɂȂ�̂ł����ɓo�^����Ă���uHiFiBerry DAC Plus�v��I�����܂��B�uSave�v���čċN������� Playback Options �� Output Device �ɁuHiFiBerry DAC Plus�v�ƂȂ��Ă���̂��m�F�ł��܂��B

SSH �� volumio 2 �Ƀ��O�C������ HiFiBerry DAC+ Pro �ƔF������Ă��邩�ȉ��̃R�}���h�Ŋm�F���܂��B

~$ aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA] Subdevices: 8/8 Subdevice #0: subdevice #0 Subdevice #1: subdevice #1 Subdevice #2: subdevice #2 Subdevice #3: subdevice #3 Subdevice #4: subdevice #4 Subdevice #5: subdevice #5 Subdevice #6: subdevice #6 Subdevice #7: subdevice #7 card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 card 1: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dacplus], device 0: HiFiBerry DAC+ Pro HiFi pcm512x-hifi-0 [] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0

�����ƔF������Ă��܂��ˁB�O�̂��߂� PCM5122 �� SCK �[�q���I�V���X�R�[�v�Ŋϑ�����ƃT���v�����O���[�g�ɑΉ������N���b�N�i22.5792MHz or 24.5760MHz�j�����͂���Ă���̂��m�F�ł��܂����B

���� Raspberry Pi Zero W �ɐڑ����Ă݂܂��B

Raspberry Pi Zero W ���l�b�g���[�N�ɐڑ�������@�Ƃ��Ĉ�̓}�C�N�� USB �l�b�g���[�N�A�_�v�^���g���ėL�� LAN �o�R�ōs�����@�� Volumio Hotspot ���[�h�ōs�����@������܂��B����� Volumio Hotspot ���[�h�ōs���܂��B

Raspberry Pi Zero W �̓d��������� Volumio �� Hotspot ���[�h�ɂȂ��Ă��܂��BPC�A�^�u���b�g�A�X�}�z���� Wi-Fi ���X�g�� Volumio �Ƃ����l�b�g���[�N������܂��̂� Volumio ��I�����Đڑ����܂��B�ڑ�����ۂ̃p�X���[�h�� volumio2 �ł��B�����ău���E�U�� 192.168.211.1 �ɃA�N�Z�X����� Volumio �̉�ʂ�����܂��BVolumio �� Network Settings ��ʂ� Wi-Fi ���X�g����ڑ�����l�b�g���[�N�̑I���AIP �A�h���X�̐ݒ肪�\�ɂȂ�܂��BWi-Fi �̐ݒ�ɗL�� LAN �Őڑ�����ς킵�����Ȃ��Ȃ�܂����B

�����b�L RCA �W���b�N�̎��t��

RBD-P5122+ ZERO ��̓��C���o�͂� 3.5mm �̃X�e���I�~�j�W���b�N��W���Ŏ������Ă��܂��B����������ł͕�����Ȃ��������鎩��}�j�A�̐l�������Ǝv���܂��B���̂悤�ȃ}�j�A�̐l�ׂ̈ɋ����b�L�� RCA �W���b�N�L�b�g���I�v�V�����ŗp�ӂ��܂��B

Raspberry Pi A+ �ɂ��� RCA �W���b�N���g���ăP�[�X�Ɏ��߂܂����B�ėp�I�� RasPi DAC �P�[�X�ɂ����߂�ꂻ���ł��ˁB

Raspberry Pi �ėp�̃P�[�X�� Raspberry Pi �̐��K�㗝�X�ł��� KSY ���o���Ă��� Pi�P�[�X �A���~ Leg V2 with FAN �u���b�N�Ƃ����̂�����܂��B����� RCA �W���b�N�p�̌�2�������Ď��߂܂����B����̃R�l�N�^�� JST �̃��C�g�A���O���^�C�v�ɂ��Ĕ��c�ʂɎ������Ă��܂��B

�Еz

����v������ŕ]�����ł̖��g�p�i�����������i3���j����܂��B�����ҏ����ɂȂ��Ă��܂��܂����A����]�̕��ɃA�Z���u����ƕ��i��i�����ʁj2500�~�Œ����Ă��������܂��B�^�_�łȂ��Ă��߂�Ȃ���(^^)

�����ŏЉ�� Raspberry Pi Zero �T�C�Y�� DAC ��� RBD-P5122+ ZERO �� RBD-02+ ZERO ��Еz���Ă��܂��B�����̂������ LINUXCOM �l�b�g�V���b�v��K�₵�Ă݂Ă��������BYahoo!�V���b�s���O�X�ł��Еz���Ă��܂��B