Raspberry Pi Zero W と RBD-P5122+ ZERO でバッテリー駆動の Wi-Fi オーディオプレーヤー

Raspberry Pi Zero W と RBD-P5122+ ZERO を外部電源で動かしてみます。

こちらの記事によりますと Raspberry Pi Zero W のネットワーク連続アクセス中の消費電流は 180mA 〜 270mA となっているようです。この程度であれば乾電池での連続動作でも数時間は持ちそうなので試しに乾電池を使ってみます。

乾電池を4個直列接続で使用すると 6V になります。こちらの記事によりますと、Raspberry Pi の動作電圧は一般的に 4.75V 〜 5.25V と規定されていますので本来ならば使えませんが何とか実力的に使えないものかとちょっと調べてみました。

Raspberry Pi Zero W の回路図をみると入力のマイクロ USB コネクタの 5V ラインは電源レギュレーター IC PAM2306AYPKE の入力端子に接続されています。データシートを見るとこの IC の推奨動作電圧は 2.5V 〜 5.5V になっていて 6V 入力では規定電圧を超えています。ですが、絶対最大定格は 6.5V ですので今回試験的に実験する分には問題ないでしょう。

ということで単三乾電池x4の電池ボックスを用意したのですがよくよく考えてみたら Raspberry Pi Zero W は内部では 3.3V 以下で動作しているはずと気づき、ならば入力電圧は単三乾電池を3本使って 4.5V で良いですね。これであれば PAM2306AYPKE の推奨動作電圧範囲内で動かすことができます。また、乾電池4個だと初期電圧では 6.5V を超える可能性がありますね。

RBD-P5122+ ZERO DAC 基板は入力の推奨動作電圧は 3.5V 〜 9V に設計してありますのでもちろん問題ありません。

DAC 基板と電池 BOX の接続

電池ボックスはリード線とスイッチ付のものを用意しました。ちょっとわかりずらいですが電池のプラス(リード線の赤)を RBD-P5122+ ZERO 基板の1番ピン、マイナス(リード線の黒)を5番ピンに直接はんだ付けしています。写真の赤のクリップは単三x4本の電池ボックスを単三x3本にするために細工するものです。そして電池電圧を測定するのにオシロスコープを接続しています。

連続再生時の電池電圧の測定

電池は手元にあったコストコ(Costco)で40本パックで買った DURACELL 製のものを使いました。ネットワークには Wi-Fi で接続し、Raspberry Pi Zero W の2つのマイクロ USB 端子には何も接続していません。連続再生は Volumio 2 で Spotify でキューに適当な楽曲50曲程度登録しランダム・リピート再生しました。

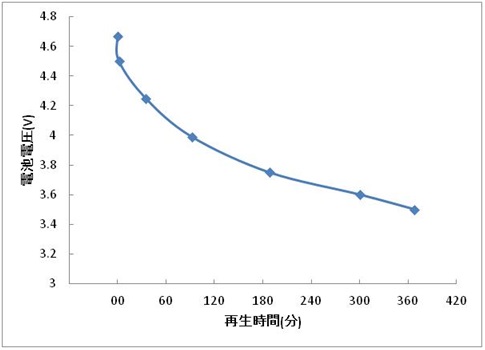

測定は電池電圧が開始時の電圧から 3.5V になるまでの時間をオシロスコープの Measure 機能を使い平均値を測定しています。かなりいい加減な測定ですがまあ良いでしょう。

測定結果は以下になります。

約6時間の連続再生ができました。超小型の Wi-Fi オーディオプレーヤーが実現できそうです。

さらに再生を続けると電池電圧が3.45V 程度になると再生音に「ブツブツ音」が混じるようになりました。RBD-P5122+ ZERO の動作電圧範囲から外れているので悲鳴を上げています。それに反して Raspberry Pi Zero W は3.45V 程度では問題無いようです。 再起動しても正常に Volumio 2 に接続しました。

さて今回はマイクロ USB コネクタに何も挿していませんが、そのうち(気が向いたら) USB メモリに登録した楽曲をリピート再生した場合のデータを取ってみたいと思います。ネットワーク接続しながら USB へのアクセスが頻繁に起こるので大分再生時間に差が出ると思われますね。